Por Mónica Delgado

Una de las más importantes apuestas de la primera edición del Festival Internacional de Cine Documental, Lima Docs, es la visibilización y revalorización del largometraje y cortometraje documental dentro de la historia del cine peruano. No solo desde la exhibición de los films recuperados y restaurados, sino desde la discusión sobre las implicancias de estos procesos que nos arrojan a construir nuevas narrativas en las variantes históricas del cine peruano. Este compromiso asumido por el festival incluyó en esta edición la proyección de trabajos de José Carlos Huayhuaca, Gianfranco Annichini, Heddy Honigmann, Walter Saxer o Javier Corcuera. La posición de Lima Docs defiende al cortometraje, tradicionalmente considerado un formato de menor relevancia, por su capacidad de innovación y su papel como plataforma de nuevas voces en un país donde la viabilidad de este tipo de producciones es más plausible ante la precariedad del sector (sobre todo porque tiene dos competencias, una dedicada a la obra de realizadores jóvenes). Espacios como Lima Docs -y como sucede también en festivales locales como Hecho por Mujeres, Outfest, Al Este o Lima Alterna- han permitido redescubrir la importancia del cortometraje peruano como medio de expresión que no solo explora identidades usualmente marginalizadas dentro de otras narrativas audiovisuales más amplias, sino que son oportunidades de denuncias de diversas problemáticas, aportando así al fortalecimiento de la cinematografía nacional desde su diversidad y libertad creativa.

Como parte de esta apuesta, en esta edición se incluyó un programa y un conversatorio sobre dos cortometrajes del cineasta cusqueño Luis Figueroa Yábar, fallecido en 2012. Este programa, bajo la curaduría de Miguel Ángel Farfán, consistió en producir un diálogo entre El ángel radiante, de 1978, y Rituales guerreros: Tupay en Chiaraje, de 1996, (del cual también se vio un final alternativo). Ambos films, vistos desde la diferencia temporal de los 18 años que las divide, y desde el reflejo del cambio tecnológico que las materializa, desde el 16mm al video analógico, proponen lecturas sobre sus desplazamientos en la comprensión del dispositivo documental. Por ejemplo, El ángel radiante es un film que concibe al documental como un tipo de cine más informativo, descriptivo, pensado para un espectador que asiste a un hecho insólito donde necesita un mediador, encarnado en la voz de un locutor, un ser onmisciente que va explicando lo que vemos. Una voz en tercera persona, que guía al espectador proporcionando contexto sobre las imágenes y eventos presentados. También se trata de un film que adopta un tono de verdad absoluta, dejando poca o ninguna apertura para el cuestionamiento o la interpretación personal del espectador, en la lógica de los documentales expositivos teorizados por John Grierson. Y en este sentido, El ángel radiante también es fruto de la sensibilidad cinematográfica de su tiempo, aunque el extraordinario tratamiento fotográfico de Jorge Vignati es en sí mismo una isla, debido a una potencia visual que permite percibir a la voz en off como un estorbo.

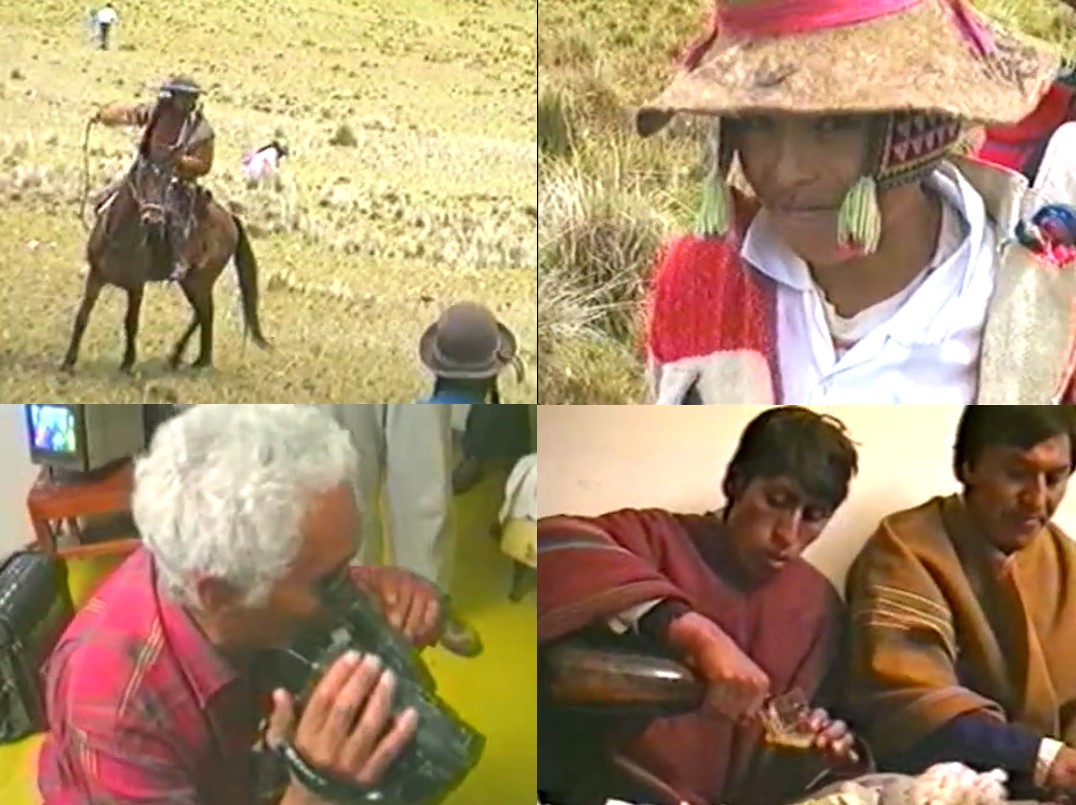

En el otro extremo, está Rituales guerreros: Tupay en Chiaraje, desde un enfoque más participativo, donde el cineasta ya no solo es un ente que desea profesar un tipo de objetividad, sino un sujeto que interviene, que aparece ante cámaras, que construye una relación desde la experiencia misma de mirar y ser mirado. En este video, Figueroa realiza un seguimiento del antropólogo Juan Ossio a las comunidades de Langui y Cheqa, en Canas y Canchis, en Cusco, para seguir los preparativos y realización de la tradición del chiaraje, un ritual ancestral que simboliza la lucha dual por la fertilidad de la tierra. Durante este rito, las comunidades se dividen en dos bandos que se enfrentan con piedras y huaracas. De todas, formas, ambos cortometrajes plantean una ilusión sobre el tipo de espectador que debe ver este tipo de trabajos: alguien que no es del lugar, que se acerca a la realidad desde un plano curioso o investigativo, y que debe ser acercado desde la mediación de un narrador o de un cineasta con cámara en mano.

Luego de la proyección de Rituales guerreros: Tupay en Chiaraje, el curador Miguel Ángel Farfán incluyó un bonus, con un material inédito a modo de “final alternativo”. En estas secuencias se manifiesta una reedición que aclara algunas tensiones entre las comunidades y el equipo de producción del cortometraje, debido a que su presencia alteró de alguna manera el curso del combate, ocasionando una descoordinación y algunos heridos. Este apartado complejiza el papel de la antropología visual y esboza la intención de resaltar esta problemática que luego fue omitida en la versión final, más tradicional.

Por otro lado, en el conversatorio, María Ruiz (restauradora y editora audiovisual) brindó algunos datos históricos sobre el proceso de reedición de El ángel radiante, corto que fue producto de un recorte de un largometraje censurado por el gobierno de Morales Bermudez. Realizado en el marco de la ley 19327, Chiaraq’e, batalla ritual (1975) no pasó el filtro estatal y fue rechazado para su exhibición en salas. Años más tarde, la empresa Perucinex dividió el film en cuatro cortos, entre ellos el film mencionado (situación que también tuvo que atravesar el film El incondicional ocultamiento de Rafael Hastings). Ruiz sostuvo que el gobierno exigió eliminación de escenas que contuvieran sangre o heridos, o que revelaran algún ejemplo demasiado gráfico de la pobreza o “barbarie”. Por su parte, Juan Ossio (antropólogo), amigo cercano de Figueroa, sostuvo que ambos films tuvieron una función social, en la medida que se mostraron como evidencia de esta tradición, pero también como un alegato contra aquellos que exigían su eliminación por considerarla ejemplo de barbarie.

La visbilización del contexto en que se produjo El ángel radiante, como muchos otros films peruanos que se abrieron paso pese a la censura, demuestra la urgencia de escribir una historia de la censura del cine nacional, puesto que, a pesar de los obstáculos impuestos por el control estatal, las producciones han demostrado una resistencia creativa para subsistir y llegar al público. Durante décadas, los cineastas peruanos han encontrado maneras ingeniosas de sortear las restricciones, ya sea mediante la búsqueda de circuitos alternativos de exhibición, el uso de festivales internacionales como plataformas de difusión (como pasó con Runan Caycu) o incluso la circulación clandestina de sus obras. Estamos convencidos, lo vivimos: este problema no es cosa del pasado, persiste en la actualidad, adoptando nuevas formas como la burocracia de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios- DAFO, la falta de apoyo institucional y d ela comunidad en sí contra políticas censoras, y el desinterés por ampliar las políticas de fomento al cine independiente. Hoy, algunos cineastas peruanos continúan enfrentando trabas para exhibir obras que abordan temas incómodos o que cuestionan las narrativas oficiales (incluso son terruquados), lo cual refleja que la censura se ha sofisticado en lugar de desaparecer. Documentar esta historia no solo es un ejercicio de memoria, sino también un acto político que permite comprender los mecanismos de control cultural y, a su vez, ofrece herramientas para resistir y reivindicar el derecho a una expresión libre y plural.